- Home

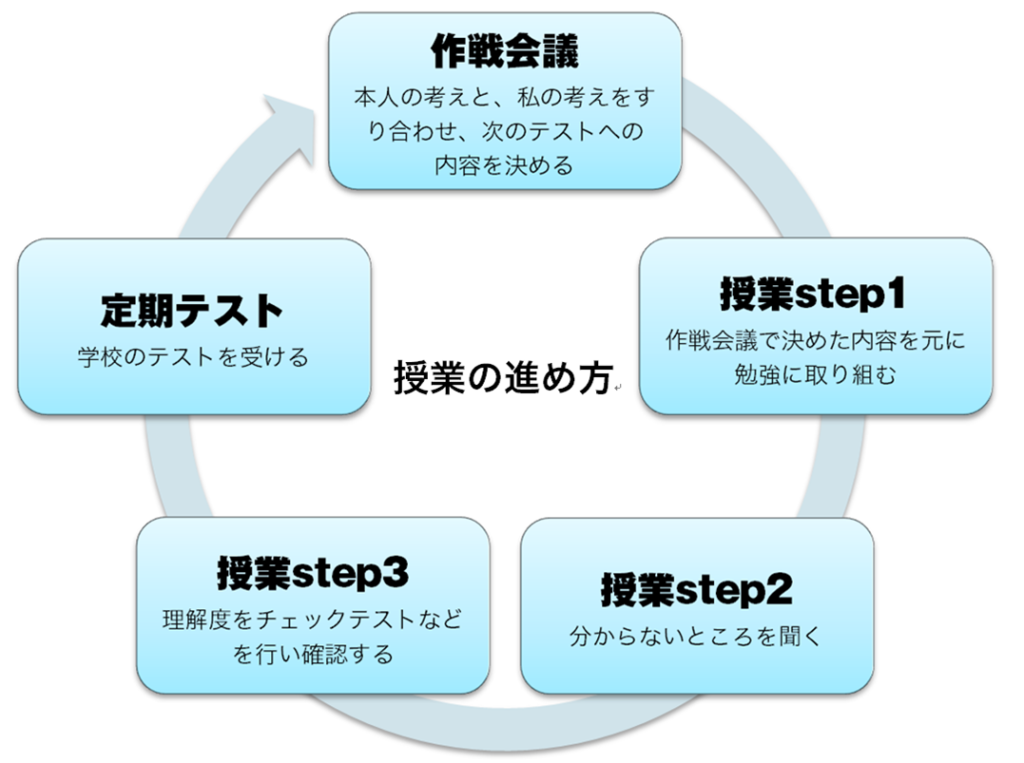

- 授業の進め方

授業の進め方

生徒に合わせて授業内容は異なります。時期によって授業内容は異なります。

中学生の授業の進め方

勉強って、「やりたいこと」と「やるべきこと」がズレがちですよね?だからこそ、生徒が「これをやりたい!」と思う勉強と、私が「これが必要!」と思う勉強を相談しながら進めていきます。

学校の問題集を使うもよし、自分で買った参考書を持ち込むもよし。ただし、自己流の勉強だけでは、好きな教科に偏ったり、難しい問題を避けたりしがち。そこは「作戦会議(ミーティング)」をしながら、バランスの取れた学習計画を立てていきます。

「必要」と判断する基準は、

- 成績表

- テストの正誤分析

- 生徒の性格

この3つ。だから、授業中にやることは生徒によってバラバラ。でも、それが個別指導の良さでもあります。

私の思う成績を上げる公式

勉強のゴールはシンプル。

わからないところを分かるようにする

それをテスト範囲まで広げる

そして忘れない

これができれば、成績は確実に上がります。逆に、点数が伸びない場合は、どこかに不具合があるはず。

✅ 範囲が終わっていない → 「それを増やす」が足りない

✅ 分からないままテストを受ける → 「分かるようにする」が不十分

✅ 覚えていたけど本番で間違えた → 「忘れない」が弱い

特に、生徒が一番苦手なのは「分からないところを分かるようにする」こと。だからこそ、当教室ではそこに全力を注ぎます。

理解を深める「4つの方法」

当教室では、わからないことを解決する手段として、次の4つを用意しています。

- 解説を読む

- 先生に聞く

- 通塾生に聞く

- 教科書・参考書で調べる

例えば、ある保護者の方に「うちの子が『わかりません』と言ったら、塾長が『参考書で調べなさい』と言ったんです!教えてくれないんですか?」と聞かれたことがあります。

もちろん教えます。ただ、「参考書で調べる」ことも大事な学習方法のひとつ。特に社会など暗記教科であれば、答えを教えるようなものになり、それでは意味がありません。

また、“通塾生に聞く”というものがあります。さまざまな生徒と接してきて、私の「わかった?」という質問に気を使い、分かってなくても「わかりました」という生徒や、恥ずかしがって質問をしない生徒などさまざまです。

この“通塾生”とはいわゆる教室に通っている友達のことで、友達であるから質問しやすかったり、分からないときは分からないと言いやすいメリットがあります。友達に教わるだけではなく、その逆に、教えることになった生徒も、教えることにより理解をよりいっそう深めれる相乗効果が認められます。

しかし、馴れ合いになってしまうデメリットがあげられます。

4つの方法とその特徴

| 方法 | メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|---|

| 先生に聞く | 的確な指導、効率が良い | すぐ忘れる、受け身になる | 自分で考える機会も作る |

| 解説を読む | 自信がつく、一人で学習できる | 面倒くさいと感じる | 読んだ後に理解度チェック |

| 通塾生に聞く | 楽しく学べる、質問しやすい | 馴れ合いになる可能性 | ふざける場合は注意を促す |

| 参考書で調べる | 基礎力アップ、整理しやすい | 面倒くさいと感じる | どのページを見るか指示する |

このように、それぞれ長所短所がありますが、大事なのは「わからないままにしないこと」。私の思う成績を上げる公式である「わからないところをわかるようにする」そのために、一人ひとりに合った方法でサポートしていきます。

講義について

ひまわり「ひまわり教室は自立学習式」と言っていますが、実は講義もやります。ポイントは「タイミング」。

なぜなら、講義には最大の欠点があります。

✅ 「ついていけない生徒が出る」

でも、これって本当に授業が悪いのでしょうか?私はこう考えます。

「生徒が、授業を必要としていないから聞いていない」

例えば、主婦にとって興味のない野球の試合結果を延々と語られても頭に入ってきませんよね。でも、自分が気になるダイエット情報なら、驚異の記憶力で覚えてしまう。男性にとって、例えば最新の家電や車の話題には自然と興味が湧き、細かいスペックまで覚えてしまうのに、妻からの「今日はゴミ出しの日だから忘れないでね」という言葉はすぐに抜け落ちてしまう、なんてこともあるでしょう。

つまり、人は興味のあること、関心を持ったことに対しては、自然と記憶力が高まり、情報を吸収しやすくなります。これは勉強においても同じことが言えます。子どもたちが「勉強がつまらない」「覚えられない」と感じるのは、単に記憶力が弱いのではなく、学習内容に対する興味や関心が薄いからかもしれません。勉強も同じで、「必要だ!」と感じた瞬間に、授業はぐっと身に入ります。具体的に、テスト前や受験シーズンには授業をすることもあります。そのときどきの状況に応じて、柔軟に対応していきます。

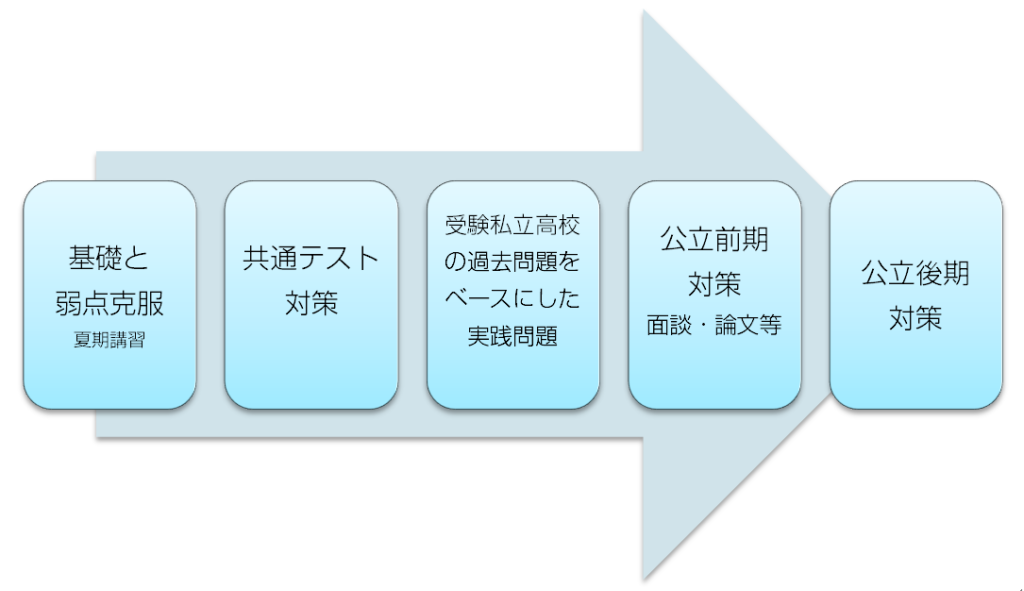

3年生の受験期(3年生の夏以降)

いよいよ受験シーズン突入!まず大事なのは、ほぼすべての高校が参考にする「共通テスト」。この対策として、夏休みは基礎固め&弱点強化に集中!秋になり受験校が決まったら、その高校の過去問を分析し、「どこを重点的に勉強すれば効率よく点数が取れるか?」を考えながら学習を進めます。

難易度の高い問題にも挑戦しながら、通常授業で鍛えた「自分で考える力」をフル活用。いわゆる「勉強漬け」の毎日ですが、それだけに手応えも感じられる時期です。

そして冬。ここで登場するのが「メンタルの壁」。受験が近づくと、不安になったり、落ち込みやすくなったりする生徒もいます。でも大丈夫、一緒に乗り越えていきます。みんなで限界突破しながら、最高の状態で受験本番を迎えられるよう、指導しています。

小学生の授業形式

少人数だからこそ、一人ひとりにしっかり向き合えます!現在(2025年10月)、小学生は 4年生2名・5年生6名・6年生1名 の計 9名 が在籍しています。 大手の塾と違い、少人数だからこそ一人ひとりのつまずきにしっかり対応できるのが特徴です。 「ついていけるか不安…」「質問しづらいかも…」という心配は不要! 講師の目が行き届く環境で、お子さんにピッタリの学びを提供します。 |

小学生は、塾用テキストを使用します。

わからないところを教えていく方式で進めています。

小学部の授業スタイルを分かりやすく伝えると

昔の公文式の多くは”教えない”というスタイルだっと思いますが、丸つけを持ってきてもらって、そのあとに、分からないところは”教える”が当教室の小学生部だと思っていただけるとわかりやすいかな。と思います。

誤解のないようにお伝えしたいのが、”教えない”というスタイルがダメということでは全くありません。”教えない”という方法は、子供の自主性や考えを発達させるという魅力的な方法の一つです。子供によってはそのスタイルが合う合わないはあります。ただ、”教える””教えない”という指導方法があるだけで、どちらがいいというのはないと私は考えてます。

私は、公文を小学校の時習っており、算数力の基礎を気づいてくれたのが公文だと思っています。私は、算数が好きだったので、ぱぱっと終わらせて帰れるシステムが性に合っていました。ただ、習っている友達の中には、ずっと残って、終わらず、1時間、2時間と教室にいる子もいました。そういった友人は何をしているかというと、消しゴムに鉛筆刺したりして退屈そうにしていました。私の習っていた公文では教えないスタイルだったので、わからない子ややる気のない子にとっては多分、無駄な時間が増えるだけなんだろうな。と思っていました。

今の公文もその名残がある教室はあるらしいですが、全部の教室というわけではありません!

ときどき、昔の公文と一緒にしている方もいらっしゃいますが、教室次第だと思ってください。

下記内容は、Yahoo!知恵袋の一部です。

と、解答にもあるように、教室の方針次第だと思います。

すべての教室が教えないという方式をとっていないことを念頭に置いてほしいのですが、それを踏まえて、当教室の小学生の部の説明をわかりやすくいうと、昔の公文式の教えるバージョンという内容になります。

生徒によっては、学校の宿題がわからない。ということで、宿題のプリントを持ってきて、それを教えたりもします。そういったところは、個人塾のいいところかと思います。

先取りではなく、ちゃんと学校の内容を理解し進めていく。そのために、塾テキストは、学校に合わせたテキストにしています。基礎もしっかりと入っていますので、苦手な子でも安心して進められます。もちろん、塾用のテキストですので、応用問題もあります。一部難しい問題もありますが、それを頑張ることで、周りの子よりも学力をつけれると思っています。中には、勉強が得意で、すぐにテキストも終わってしまいます。そういった子にはさらにプリントを追加で用意し、子供の進度や学力に合わせて調整をしています。

よく読まれている記事

自衛隊シリーズ -風呂-

いつの間にか

シンプル”よっこいしょ作戦!”